- Accueil

- Lettres de famille.

- 1846 -1850

1846 -1850

1846

Paris 7 janvier 1846

Mon cher frère,

En fait d’exactitude épistolaire, j’ai trop besoin d’indulgence pour en manquer envers les autres; sans cela je ne sais si je ne t’adresserai pas aujourd’hui quelques reproches qui me semblent justifiés par le silence que tu as gardé avec moi depuis notre séparation.

Le bulletin qui m’annonçait ton arrivée, les deux ou trois lignes que tu m’as adressées lors du dernier retard que j’avais mis à écrire, bien loin de constituer une correspondance n’équivalent pas même à une lettre et je puis dire que je suis encore à en recevoir de toi.

Je t’avoue que je n’ai pas moins de peine à trouver la cause de ton silence que tu en as , peut être , toi même à expliquer le mien avec nos chers parents. quoiqu’il en soit , c’est avec chagrin que j’ai vu s’écouler les premiers jours de cette nouvelle année sans recevoir de toi une marque de souvenir, et cela dans l’isolement où tu sais que je suis, dans l’ignorance où tu es de ce que je deviens et après la lettre que je t’ai écrite…

tout ceci dit sans reproche, mon cher Amédée, je viens t’offrir les souhaits que je forme pour ton bonheur qui contribuera toujours au mien, souhaits qu’il faut laisser à l’avenir le temps de réaliser.

Adieu mon cher ami, je t’embrasse de tout mon coeur et je te prie de croire à l’affection de ton frère.

Abel jeandet

P.S. j’aurais bien quelques nouvelles à t’apprendre sur notre restaurant, ce sera pour une autre fois , je te dirai seulement que toutes les personnes qui te connaissent s’informent souvent de tes nouvelles . Je te prierai d’aller toi même de ma part faire mes compliments de bonne année à notre oncle Pierre à notre tante et à Jeandet, je te charge également du même soin auprès de notre oncle Dambrun, de notre tante Adrien, etc …

Dis à notre bonne mère que j’ai reçu de Mme ??? les 10 francs qu’elle t’a chargé de remettre à Mme Machureau.

***

Bernard Derosne et cie Paris le 1846

rue St Honoré 115

à Paris

Mon cher frère,

Il y a quelques jours je ne pensais certainement pas qu’en t’écrivant, j’aurai besoin de m’excuser, mais la position dans laquelle je me trouve placé vis à vis de toi et de notre chère mère, les conditions dans lesquelles je t’adresse à la hâte , ces lignes, doivent changer complètement le fond et la forme de ma lettre. Ce n’est que dans l’après midi que j’ai reçu la tienne hier; Mademoiselle Lannoy, vient d’avoir l’attention , en l’absence de Mr Bernard de m’envoyer dire de passer de suite chez celui-ci, où elle m’a donné connaissance de la lettre de notre mère. Je ne te dirai pas la peine que je ressent des tourments que je lui ai causé , mais dont elle a été elle même l’artisan par les lettres inouïes qu’elle m’a écrites.

Cependant ne va pas croire , mon cher frère, que c’est de propos délibéré et par colère que j’ai gardé le silence, j’attendais seulement que je puisse annoncer quelque chose qui sans satisfaire complètement nos parents, leur rendit cependant ma position plus supportable . Cette chose je l’avais mandée dans une lettre donnée il y a une dizaine de jours à un de nos compatriotes qui allait à Mâcon , passant par Chalon et qui aura certainement gardé la lettre dans sa poche , de là ce silence qui vous a semblé insupportable même en tenant compte de mon inexactitude habituelle et du mécontentement que je devais éprouver.

Tu vois , par la nature du papier en quel lieu j’écris cette lettre , et tu comprendras le motif qui m’empêche d’y mettre plus de méthode et de la faire plus longue.

Je te dirai seulement avant de la terminer que je t’en écrirai probablement une par notre tante Adrien qui doit partir lundi prochain et certainement une à notre mère, auprès de laquelle je te prie d’intercéder pour moi ainsi qu’auprès de notre père, comme je serai heureux de le faire pour toi si le malheur voulait que tu en eusse besoin.

Je ne puis remettre plus longtemps à vous informer que j’ai pris depuis les 200 francs dont je vous ai parlé, une pareille somme auprès de Mr Bernard , je ne puis aujourd’hui préciser la date , mais je vous dirai ce qui est bien autrement important que sur cette somme il n’y en a que la moitié pour moi et que l’autre reste à ta disposition pour le jour de ton arrivée ici.

Dis à notre mère que j’ai reçu 30 francs de Madame ???? qui s’en repose sur elle du soin de l’employer comme elle le jugera convenable Mme Machureau.

Adieu mon cher Amédée, Mlle Lannoy qui est près demi me prie de te faire ses compliments, quand à moi je t’embrasse de coeur quoique j’ai bien des griefs contre toi et je te prie de croire au sincère attachement avec lequel je suis ton frère et meilleur ami.

Abel

***

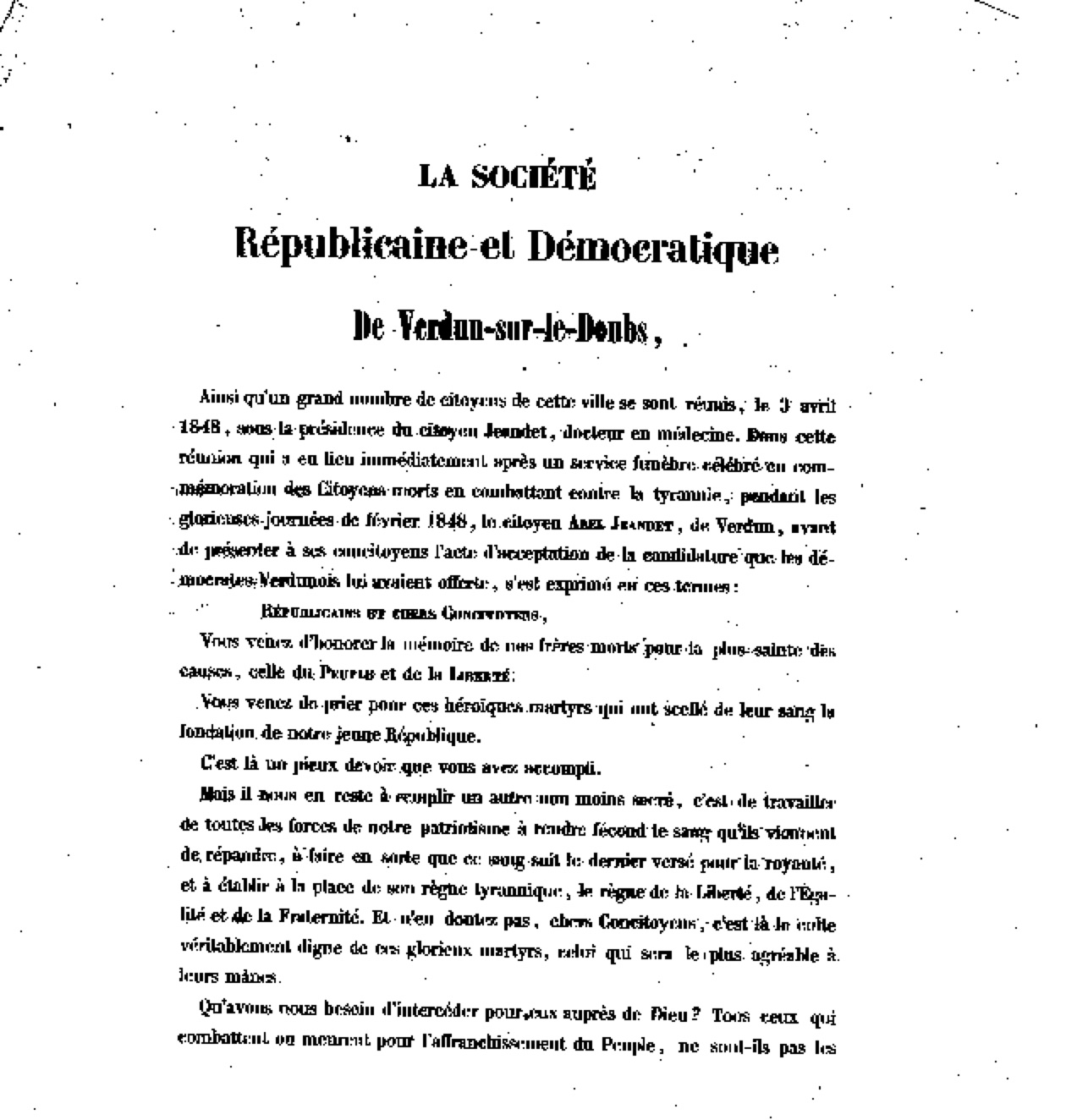

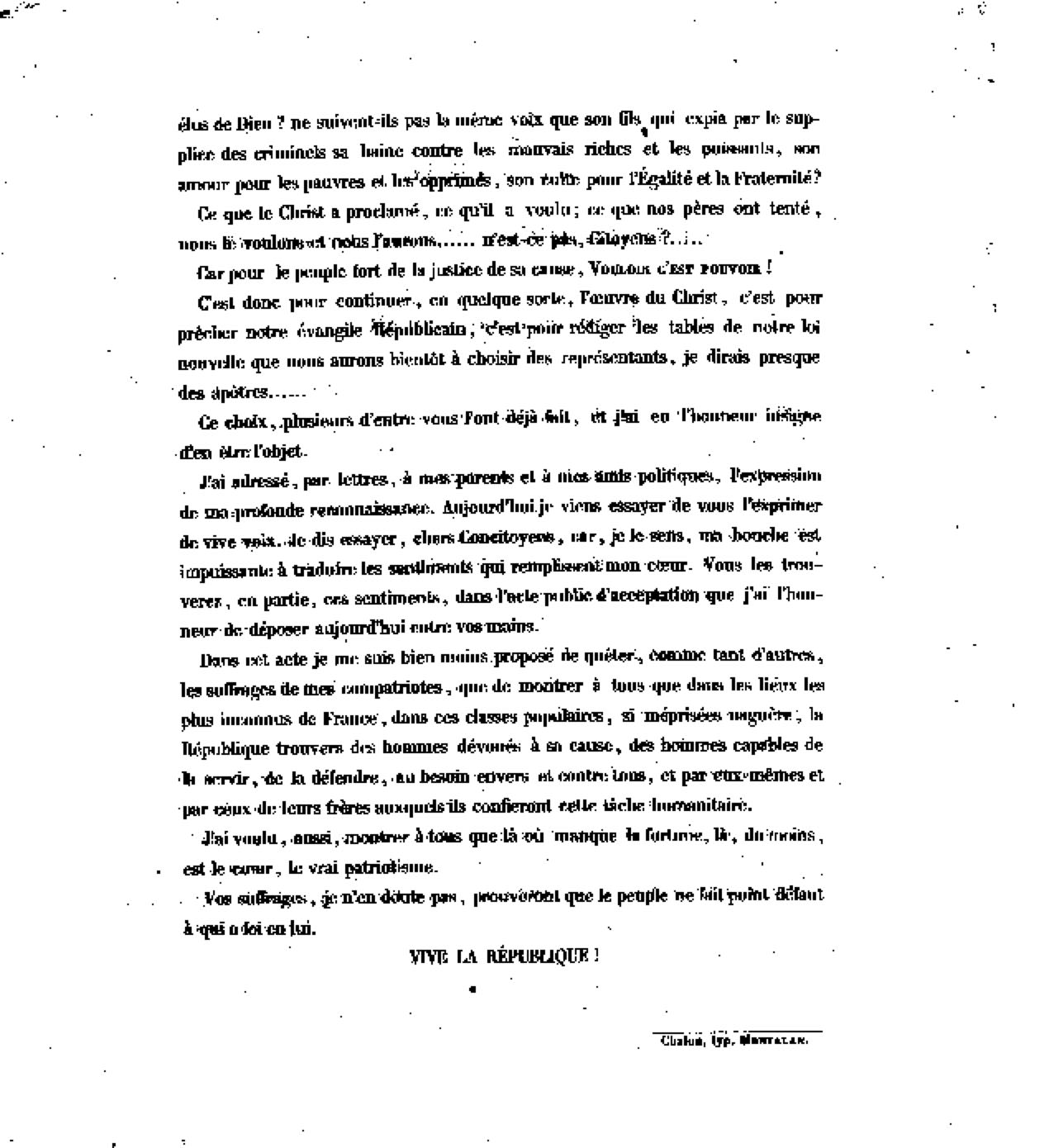

Cette lettre est écrite sur du papier à entête de la mairie de Verdun sur le Doubs. Elle est adressée par Abel à Amédée au 185 rue St Jacques à Paris.

Verdun sur le Doubs, le 9 novembre 1846

Mon cher frère,

Dès hier notre mère était allée à la poste dans l’espérance d’y trouver déjà une lettre de toi ; ta marraine avait également demandé à Mme Chaussenot si tu avais écrit ; juge par là de l’impatience avec laquelle nous attendions le courrier de ce matin. D’après ce que tu nous dis des souffrances que tu as endurées, il parait que les pilules calmantes ne t’ont procuré aucun soulagement; enfin tu es arrivé sans de véritables accidents et aussi sain et dispo qu’après une purgation panchymagogue .

Nous aurions été bien aise d’avoir ta lettre dimanche matin pour notre dessert, mais maintenant que nous avons de tes nouvelles, nous trouvons que tu as mieux fait d’aller te reposer que de te mettre à nous écrire.

Nous avons été tous excessivement surpris de la promptitude avec laquelle tu as loué une chambre puisque la mienne était à ta disposition et que tu aurais pu arrêter celle qui restait disponible dans le cas où quelqu’un serait venu la demander. Si je ne me trompe , tu te serais, de suite installé dans ta chambre , en vérité nous ne comprenons pas pourquoi tu as donné la préférence à mon maître d’hôtel, et que tu aies mieux aimé lui procurer un bénéfice plutôt qu’à toi et à moi .

La modicité du prix qui semble t’avoir décidé me surprend également beaucoup, car ta chambre étant dans le même corridor que la mienne, c’est à dire au n° 14, il ne devrait pas exister une grande différence de prix entre les deux. enfin tu as fait ce que tu as cru convenable ; notre père ne doute pas que tu mettras la même activité à régler tout ce qui concerne tes études pharmaceutiques et il espère recevoir bientôt , c’est à dire dans une huitaine de jours , une lettre dans laquelle tu l’informeras de la manière dont tu auras disposé tes travaux.

Notre mère est déjà allée faire tes compliments chez notre tante Adrien, j’irai ce soir donner de tes nouvelles à l’oncle Pierre .

Le jour de mon départ n’est pas encore fixé, mais il viendra malheureusement trop tôt , quoique j’ai la consolation de penser que je te retrouverai là-bas.

Au revoir mon cher Amédée je t’embrasse de tout mon coeur et je te prie de ne jamais douter du sincère attachement de ton frère et ami

Abel Jeandet

P.S. Notre père me charge de te dire , comme tu l’en avais prié, qu’il a remarqué quatre fautes assez graves dans ta lettre, dont deux de participe, ce qui l’a surpris, quoiqu’il ait fait la part de la fatigue et du froid.

Il est inutile de te dire que notre père et notre mère se joignent à moi pour t’embrasser de coeur.

***

Paris le 17 novembre 1846.

Mes chers parents,

Il n’y a pas encore quinze jours que je vous ai quittés et cependant à l’ennui qui me talonne, aux regrets amères que je ressens, il me semble qu’il y a déjà plusieurs mois. En effet si je rappelle mes souvenirs et si je compare ma situation présente avec celle d’autrefois, je vois qu’à la vie d’intérieur si pleine de charmes, qu’aux douces joies de la famille, qu’à la société inappréciable d’un père, d’une mère, d’un frère, personnes dont on est aimé et qu’on aime soi-même si tendrement, je vois dis-je qu’à toutes ces choses, qu’on ne peut véritablement apprécier à leur juste valeur qu’après les avoir perdues, a succédé une vie triste, monotone et solitaire ! maintenant mes biens aimés parents je vous demande s’il est possible, à moins d’avoir un cœur de pierre, de ne pas s’abandonner à la tristesse, de ne pas céder à sa douleur, lorsqu’on met en parallèle deux positions aussi opposées et que l’on fait la part de l’une et de l’autre, trop longtemps j’ai respiré l’air de ma ville natale, trop longtemps je me suis assis au foyer paternel et j’ai puisé à pleines mains dans la corne d’abondance, pour pouvoir sans combat reprendre mon collier de misère. Mais ne devais-je pas m’y attendre à ce combat ? Pouvais-je espérer de pouvoir rompre si facilement des habitudes contractées pendant une longue année ? Il est probable qu’avec le temps mes chagrins s’affaibliront et que je finirai par accepter avec courage ma part de misères dans ce monde. Mais ce doute je suis certain , c’est que ce genre de vie n’en sera pas moins pour moi ce qu’il a toujours été, un bien pesant fardeau ; et je ne cesserai de répéter ces belles paroles d’Horace : Felices ter et amplius, quos irrupta tenet copula nec malis divulsus querimoniis. Suprema citius solvet amor die !

Le travail heureusement vient à mon secours et certes il ne me fait pas faute ; s’il ne me console pas encore comme je le voudrais, du moins il occupe mon esprit et l’empêche de s’abandonner à son penchant pour la mélancolie. C’est à partir d’aujourd’hui surtout que je commence à avoir beaucoup à faire, attendu que l’école de pharmacie a fait hier sa rentrée solennelle, et qu’aujourd’hui ont commencé ses cours du semestre d’hiver. Puisque j’en suis sur ce chapitre, je vais vous exposer succinctement en quoi consiste mes études pharmaceutiques. Je suis trois cours à l’école de pharmacie savoir : le cours de chimie de M. Bussy qui a lieu trois fois pas semaine, celui de M. Soubiron ( physique) qui a lieux deux fois par semaine, enfin le cours d’histoire naturelle médicale qui se subdivise en deux branches professées chacune par un professeur différent : le cours d’histoire naturelle médicale ( minéral)fait par M. Guibourt deux fois par semaine, et enfin celui d’histoire naturelle médicale (animaux) fait par M. Guilbert et qui a lieu aussi deux fois par semaine. Je vais en outre à l’école de médecine au cours de chimie de M. Orfila que je trouve fort inteéressant. Ajoutez maintenant à cette longue énumération, les études que nécessite le baccalauréat et vous pouvez approximativement vous faire une idée de l’emploi de mon temps. A propos de baccalauréat, j’aurais d’après ce que j’ai appris ici et les réflexions que j’ai faites, quelques observations à communiquer à mon père, mais comme rien ne presse je les réserve pour servir de matière à une autre lettre. Avant de terminer celle-ci, je vous dirai que M. Bernard m’a selon son ordinaire très bien accueilli et qu’il a poussé la courtoisie jusqu’à me donner à entendre que quand je voudrais venir dîner chez lui j’y serais toujours le bien venu ; il va sans dire que je n’userai que fort rarement de ce privilège. Je suis allé aussi voir M. Adrien et j’ai dîné chez lui jeudi dernier. Mais il se fait tard et je me vois forcé d’aller porter ma lettre à la grande poste rue J.J. Rousseau.

Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection sans borne de votre fils.

Amédée Jeandet

J’embrasse aussi bien tendrement mon cher frère s’il a encore le bonheur d’être près de vous.

P.S. J’oubliais de vous dire que j’ai pris mon inscription à l’école le lendemain de mon arrivée. Mes compliments à nos parents et connaissances. (répondez moi sous peu)

***

Cette lettre est écrite sur papier à entête de la mairie de Verdun et adressée par Abel à son frère Amédée au 185 rue St jacques à Paris.

Verdun sur le Doubs le 29 novembre 1846

Mon cher frère,

Après avoir joui pendant une année des douceurs de la vie de famille, je ne doute pas de l’ennui que tu dois ressentir là-bas tout seul ; je sais par expérience combien les premiers temps de cette vie d’isolement sont pénibles ; c’est une épreuve que tu avais à peine subie et que j’espérai te rendre moins rude en la partageant avec toi, mais des circonstances importantes ou insignifiantes , selon ce qu’il en résultera , ont voulu que je restasse ici jusqu’à ce jour. Mais quoiqu’il arrive tu dois bien penser que je noterai toujours ces circonstances comme favorables puisqu’elles m’auront procuré le bonheur de rester un peu plus longtemps avec nos chers parents.

Ils s’associent tellement à tes ennuis, mon cher ami, que déjà depuis trois ou quatre jours, ils m’engagent à t’écrire; ce à quoi je consacre la matinée de ce dimanche . Tu aurais reçu cette lettre un peu plus tôt, sans de véritables études stratégiques auxquelles nous nous sommes tous livrés sur la funeste et à jamais mémorable campagne de Russie. La lecture du journal d’un acteur héroïque de ce drame lugubre, avait reporté notre attention sur cette triste page de nos passés militaires, teinte de tant de sang français que nous y retrouvons même du notre….

Tu nous manques toujours, mon cher ami, mais vraiment, tu mous manques bien davantage encore durant cette lecture. Je ne te dirai aujourd’hui, ni le titre de ce journal, ni le nom de son auteur afin de te ménager une surprise agréable pour une autre fois.

Te donner le plaisir de recevoir des nouvelles de nos bons parents est le seul but de cette lettre ; tu connais trop le calme et l’uniformité de notre vie pour que j’ai besoin de t’en parler. Rien d’important ne se passe dans notre villette ; cependant comme la moindre nouvelle de la patrie et de la famille absente nous intéressent , je crois te faire plaisir en te donnant une petite revue verdunoise . et d’abord pour commencer par ce qui te touche le plus je te rappellerai que c’était jeudi dernier, 26, le jour anniversaire de la naissance de notre père, le soir notre mère a fait quelques gaufres que nous avons partagées avec les dames Adrien ; la veille selles étaient venues nous payer les marrons. Ai-je besoin de te dire que si tu n’en a goûté ni de ceux ci ni de celles là, nous les avons pas moins tous partagés en pensée et en paroles avec toi ; c’est un peu insipide au goût et léger à l’estomac, mais aussi c’est doux et nourrissant pour le coeur.

La semaine qui vient de s’écouler a été l’une des plus fécondes en mariages, qu’on ait vu depuis longtemps. Les affiches de six bans décoraient la porte de notre hôtel de ville ; de ces épousailles, je ne te mentionnerai que deux , celle de Guillemin avec Reine Coutru, et celle de Mlle Faivre avec M. Thévenin de la Barre de Saunière.

Nos rivières sont aujourd’hui très grandes, après avoir été excessivement basses jusqu’à ces derniers jours. Le 24 au matin on pouvait encore passer au petit Doubs, maintenant c’est un fleuve rapide et profond . Je terminerai ce qui regarde notre pays en t’annonçant que les soirées paraissent gravement compromises pour cet hiver, car personne n’en a encore parlé.

Lorsque tu nous a informé de ta visite à M. Bernard, tu n’as pas dit que tu lui avais demandé de l’argent , notre père a été très surpris de cet oubli que tu voudras bien réparer dans ta prochaine lettre. Mme Pelletier est venue pour avoir des nouvelles de son fils, elle espère toujours le voir arriver, elle désirerait bien savoir à quoi s’en tenir à ce sujet; quand tu verras ce fils tant soit peu oublieux , ne manque pas de lui parler de cela.

J’ignore si tu as déjà fait l’acquisition d’un dictionnaire des termes de médecine, chirurgie, pharmacie etc…celui dont nous avions parlé est par MM Begnin, Boisseau, Jourdan, Montgarny, Richard, Gandon etc… Paris 1830 in8° avec supplément , le tout coté 8fr75; tu sais qu’il y a une petite remise pour les élèves. Tu pourrais consulter mon catalogue imprimé de livres de médecine pour t’assurer si l’ouvrage en question n’a pas eu une nouvelle édition.

Tu devineras, sans que je te le dise, que le motif de mon long séjour chez nous est une négociation du genre de celle qui avait été commencée avant ton départ. Nous attendons incessamment un commencement de solution, c’est à dire un total avec chiffres ! ô temporal ô mora ! comme s’écriait le bon curé.

Demain je mettrai la main à la confection du mannequin que tu dois attendre impatiemment. Adieu, mon cher Amédée, nos bons parents t’embrassent de tout leur coeur, je me joins à eux et je te prie de me croire ton affectionné frère et ami Abel Jeandet

Notre mère désire savoir si tu as acheté du bois, elle te recommande de te bien chauffer, il fait peu froid ici depuis quelques jours.

***

Paris le 30 novembre 1846.

Mes chers parents,

Je ne puis rester plus longtemps dans cet état de doute et d’incertitude qui me ronge depuis plus de huit jours. Je voulais laisser aller la chose jusqu’au bout et, imitant votre exemple, garder un profond silence, m’isoler en quelque sorte, tout pendant que j’en avais la force, des seules personnes qui me font aimer la vie, mais hélas ! moi faible enfant, je me faisais illusions sur l’état de mon propre cœur, de mas affections, et ce matin 30 novembre en voyant encore mes espérances déçues, j’ai, je l’avoue, perdu courage, mon ressentiment s’est évanoui et a fait place au doute cruel, aux inquiétudes cuisantes que mon imagination en désordre aggrave sans doute. Je viens donc vous demander, ce dont vous devez être déjà instruits par les phrases décousues et sans ordre que je viens de tracer sur ce papier , ce que vous faites tous, si vous n’êtes point malades, pourquoi Abel n’est pas arrivé déjà depuis plusieurs jours, car c’est ce retard qui cause en partie mes inquiétudes : ma dernière lettre a du vous apprendre que j’attendais tous les jours mon frère, et il me semble que puisqu’il ne devait pas en être ainsi, il aurait été bien facile de me tirer d’erreur en m’écrivant quelques mots.

Adieu mes biens aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive d’un fils qui est en ce moment bien à plaindre.

Amédée Jeandet

***

Mon cher ami,

Au moment où ces quelques lignes te parviendront tu auras déjà reçu de ton frère une lettre du 29 novembre, laquelle aura mis fin aux inquiétudes si ??? que tu as connues à notre égard. Dans la crainte, toutefois, que par un de ces hasards rares à la vérité, mais qui ne laissent pas d’arriver de temps en temps, je t’écris ceci pour te tranquilliser complétement sur nous.

Quoique j’ai été profondément ému à la lecture de ton épître, je me permettrais de te dire que ton amitié pour nous t’a fait oublier les motifs raisonnables qui pouvaient apporter un peu de retard à notre réponse. Ta lettre était du 29 et dix jours après ton frère t’écrivait. Tu l’as vu assez souvent ici, quand on te proposa de répondre, il se passa presque constamment deux ou trois jours avant qu’on ne le fasse. Quoiqu’il en soit, tout va comme par le passé, nous nous portons tous bien et si j’ai pris la plume dans cette circonstance, c’est pour que tu y croie davantage par le témoignage que je t’en donne.

Ton tout dévoué père et ami.

Jeandet

P.S. Ton frère est encore retenu ici d’une manière indéfinie pour une négociation qui ne marche guère et dont il te sera facile de juger l’objet.

Verdun le 2 décembre 1846 - immédiatement après la réception de ta lettre – nous ne t’écrirons avant que tu nous ais répondu.

***

Paris le 16 décembre 1846

Mon cher frère,

Quoique l’époque à laquelle vous avez reçu ma dernière lettre ne soit pas encore bien éloigné de nous, je t’aurais pourtant déjà écris depuis quelques jours pour hâter, par l’envoi de mon épître, l’arrivée de celle que Toi ou nos parents doivent m’écrire, car depuis mon retour ici, c’est à dire depuis que je me vois condamner à mener un genre de vie dont je n’avais fait l’apprentissage qu’au quart, la réception d’une lettre venant de chez nous me cause une joie infinie, c’est pour moi l’effet d’un baume salutaire, c’est un compagnon dans ma solitude, car pendant que je la lis , et cela m’arrive bien des fois dans une semaine, je ne suis plus seul ; je m’entretiens avec vous, et si toutefois ce bonheur est court, du moins il me soulage et raffermit un peu mon courage abattu. Je te disais donc, mon cher ami, que mon intention était de t’écrire plutôt , mais j’en ai été empêché par une maladie sans gravité il est vrai, mais qui ne laisse pas d’être, si non douloureuse, du moins fort gênante. Je veux parler d’une grippe bien déclarée, c’est à dire avec une toux sèche, fréquente, un coriza violent, la gorge malade au point de ne pouvoir avaler que difficilement ma salive, un petit mouvement de fièvre sur le soir, qui se prolongeait pendant une partie de la nuit. Des urines abondantes et sédimenteuses, enfin pour te compléter cette longue série de symptômes si bien tranchés, j’éprouvais en outre des douleurs dans la poitrine. Malgré tout cela je n’ai pas gardé précisément le lit ; je me levais très tard il est vrai, mais enfin je me levais tout de même pour aller quérir ce qu’il me fallait de nourriture. Ô comme je souhaitais ta présence, celle de notre mère, de notre père ! que les jours et les nuits me semblaient longues, que les heures s’écoulaient lentement à mon gré ! le soir, lorsqu’assis à mon foyer solitaire, il m’arrivait de sommeiller quelques instants , aussitôt je me trouvais transporté à Verdun où je vous voyais tous heureux et contents de notre réunion ; puis tout à coup j’entendais un bruit lointain qui s’approchait peu à peu, puis enfin qui finissait par m’éveiller, alors j’avais beau interroger du regard les objets qui m’entouraient, je ne voyais rien, rien que l’isolement le plus complet, seulement le bruit sourd, qui m’avait tiré de ma douce rêverie, se faisait toujours entendre… C’était Paris qui bourdonnait à mes pieds !...Grâce à dieu, je suis maintenant à peu près rétabli, et il ne me reste plus qu’un gros rhume qui ne paraît devoir me quitter de long temps. Mais en voilà bien assez sur mon compte, parlons maintenant de toi, mon cher ami, de ce qui te concerne : où en est l’affaire importante qui te retient la bas ? Il me tarde d’apprendre que tout va comme tu le souhaites, et que bientôt je vais avoir une sœur ; car enfin il faut en venir là et puisque tu as tant fait que de rester chez nous jusqu’à présent, tu devrais selon moi poursuivre chaudement l’affaire pour arriver enfin à un résultat décisif. Crois moi mon cher Abel, ne reviens pas ici pour recommencer la vie d’étudiant et pour aller comme je le fais du charcutier au boulanger et du boulanger à l’épicier, mais reviens y avec une gentille petite femme au cœur noble et affectueux, et dont les enivrantes caresses raffermiront ton courage et te donneront la force nécessaire pour conquérir le titre qu’il te faut obtenir. Ce sont là les rêves d’une imagination d’enfant, me diras-tu ? Point du tout, mon ami, c’est là la vie véritable, telle qu’on doit la comprendre et où, en définitive, tendent à arriver la plupart des hommes.

Vers la fin du mois dernier, est arrivé, à l’adresse de M. le Docteur Abel Jeandet,, une lettre qui, à la simple vue, me paraît être une invitation, toutefois comme je t’attendais d’un jour à l’autre, je ne la décachetai point ; et ce n’est qu’après la réception de ta seconde épître que je me permis de l’ouvrir et que je vis que c’était tout simplement le papa Mège qui t’invitait à Dîner et te priait surtout de ne pas oublier ta thèse. Du reste personne n’est venu te demander, si j’en excepte cependant, un certain individu qui ne s’est point nommé, mais qui, à la manière dont on me l’a dépeint, me paraît avoir assez de ressemblance avec l’auteur des Druides, du voyage en Bourgogne etc… Je te dirai aussi que le père Lanche ou Lange a remis son hôtel depuis à peu près un mois. L’hiver se fait vivement sentir ici, tout est couvert de neige, et au froid qu’il fait ce n’est pas de si tôt qu’elle fonde. Si tu veux savoir comment je me trouve au milieu de cette Sibérie parisienne, je te dirai que je n’ai ni chaud ni froid. Adieu mon cher Abel, je t’embrasse de tout mon cœur et te prie de croire à l’affection bien vive de ton frère et ami,

Amédée Jeandet

P.S. N’oublie pas de faire mes compliments aux dames Adrien et chez mon oncle Pierre. Personne n’est encore venu réclamer les pots de moutarde destinés à M. Adrien de Crécy. ( J’attends une réponse avant la fin du mois) Embrasse bien tendrement pour moi notre bon père et notre bonne mère.

Le mannequin n’arrive toujours pas. Le 11 novembre j’ai pris 200 francs chez M. Bernard : pourrais-je m’adresser de nouveau à lui quand j’aurai besoin d’argent ?

***

Verdun le 20 décembre 1846

Mon cher frère,

Nous attendions une lettre de toi avant de te donner de nos nouvelles, cependant j’avais résolu de ne pas laisser passer ce dimanche sans t’écrire , autant pour mettre fin à l’incertitude où tu étais relativement à mes négociations , que pour nous informer de quelle manière tu supportais l’hiver rigoureux que nous éprouvons ici, si tu n’en souffrais pas trop, et pour chercher à te réchauffer un peu en t’assurant de notre bon souvenir , en te disant combien de fois il nous arrive de te souhaiter une part de notre foyer de famille . Nous étions loin de prévoir qu’outre les ennuis de l’isolement et les inconvénients de la mauvaise saison, tu avais eu encore à essuyer les souffrances de la maladie ? Je n’ai pas besoin de te dire , pour que tu le saches, que cette triste nouvelle de ton indisposition nous a vivement peinés ; j’ai en particulier, d’autant mieux compris tout ce que tu avais enduré que j’ai moi même éprouvé les tourments. Enfin tu es guéri, probablement d’une partie de ta petite maladie , de ta bronchite aigüe , néanmoins ne néglige aucun des moyens capables de te débarrasser entièrement ou d’en prévenir le retour, tels que des boissons mucilagineuses et adoucissantes ; ( décoction d’orge perlé, tisane de jupiter etc …), une infusion de fleurs pectorales édulcorées avec sirop de pavot blanc, pou le soir calmerai la toux dont tu te plains encore. Nos chers parents recommandent bien de ne pas être trop économe de bois et de suivre les petits conseils que je te donne. Je sais que pour un pauvre diable d’étudiant réduit aux seules ressources de son hôtel, plus ou moins garni les moindres besoins sont difficiles à satisfaire, mais l’exécution de ce que je viens de te prescrire est des plus facile. deux cafetières de terre d’un prix très minime y suffiront. Quant à l’autre maladie , celle de l’âme et du coeur, le temps , la saison, l’espérance te procureront non pas la guérison, mais la force de la supporter. Du reste, mon cher ami, encore quelques jours et je quitterai nos chers parents pour aller soulager un peu tes ennuis en les partageant. Malheureusement ce n’est pas comme tu l’avais rêvé, comme je l’avais presque cru un instant que je vais te revenir. C’est une longue histoire que j’aurais à te raconter, car le temps me manque aujourd’hui pour cela. Tu as vu que je comptais t’envoyer cette lettre hier dimanche, mais j’ai été empêché par une foule de petits riens, et je me hâte de la terminer , quoiqu’elle soit un peu courte, dans la crainte qu’elle n’éprouve un nouveau retard aujourd’hui.

Je suis allé hier soir, faire tes compliments chez notre oncle Pierre et chez notre tante Adrien, tous te remercient de ton souvenir et m’ont chargé de pas les oublier auprès de toi, commission dont je m’acquitte comme mon ordinaire.

Je ne t’écrirai probablement plus; mon départ devant avoir lieu vers le jour de l’arque je tiens à passer à Verdun en famille , dans ce cas je t’offre dès à présent mes souhaits sincères de bonne année en t’embrassant de coeur et en te priant de ne jamais douter de la vive affection de ton frère et ami.

Abel jeandet

P.S. Je suis très contrarié du changement de notre maître d’hôtel car cela m’obligera de traiter mes petites affaires d’intérêts avec un étranger. N’attends pas le mannequin avec trop d’impatience, il n’est parti que d’aujourd’hui.

Tu remarqueras que je ne mets qu’un pain à cacheter à ma lettre : à bon entendeur…. salut .

Cette lettre d’Abel est écrite depuis Verdun et adressée à son frère Amédée élève en pharmacie rue St Jacques 185 Paris. Le cachet est du 21 décembre 1846 et mentionne Verdun sur Saône. Il faut savoir que Verdun se trouve au confluent de la Saône et du Doubs. Elle a été parfois appelée Verdun sur Saône et Doubs.

***

Paris le 30 décembre 1846.

Mon cher papa et ma chère maman,

En vous écrivant ces quelques lignes, je ne me conforme pas seulement à une ancienne coutume consacrée par le temps et par l’usage, mais j’obéis aussi au sentiment tendre et affectueux qui m’anime, qui me pénètre et me porte à m’acquitter d’un devoir, non pas du genre de ceux que l’on désigne sous les dénominations banales et vulgaires de convenances, de bienséances et d’étiquettes, choses sans doute très convenable si on les envisage au point de vue de la société, mais où le plus ordinairement les sentiments du cœur ne sont pour rien ; au contraire le devoir dont j’entends parler ici, est un devoir pieux, dicté par l’affection la plus vive et qui doit être en quelque sorte sacré pour un fils ayant comme moi, le bonheur d’avoir des parents tels que vous. Je ne sais si vous ajoutez foi à tous ces témoignages, à toutes ces marques d’affection tendre et sincère que je vous manifeste dans mes lettres, car si vous vous rappelez ma vie privée, ma vie d’intérieur, vous ne m’y voyez peut être pas tel que je me montre ici ? en effet je ne suis pas d’un commerce bien agréable, mes manières n’ont pas ce poli , cette délicatesse qui, à la fois plait et séduit, j’ai la parole brève, souvent impérieuse, je ne suis pas assez réservé dans la discussion où je pousse l’oubli des convenances jusqu’à dire des choses blessantes à mon adversaire. Enfin j’ai pu, dans un moment d’égarement exciter la juste colère de personnes cependant bien chères ; eh bien ! malgré tous ces défauts, qui sont graves il est vrai, mais dont la plupart sont inhérents à l’espèce humaine, car je ne prétends pourtant pas faire exception à la loi commune. Soyez bien persuadés que sous l’enveloppe, rustique et grossière qui me recouvre, bat un cœur sensible et généreux, qui n’est pas étranger aux douces émotions de l’âme et qui aime du plus vif amour ceux de qui il a reçu la vie. Lorsque vous recevrez cette lettre, mes biens aimés parents, ce sera à peu près l’heure de votre déjeuner, vous serez sur le point de vous mettre à table ou peut être y serez vous déjà ; alors à la vue de cette épître vous vous rappellerez plus vivement votre fils exilé loin du toit paternel et vous vous apercevrez sans doute de l’absence d’un convive ! Mais à quoi bon sert de troubler, par de tristes pensées, le bonheur dont vous avez encore à jouir pendant le séjour de mon frère près de vous ! Jouissez-en donc paix de ce bonheur, c’est là ce que souhaite un fils qui adresse au ciel les vœux les plus ardents pour la conservation de ses parents bien aimés. Adieu, recevez les embrassements bien tendres, bien affectueux de votre fils

Amédée Jeandet

Mon cher Abel

Je viens te remercier par ces lignes et de ton exactitude à me répondre et des lettres vraiment fraternelles que tu m’as écrites depuis notre séparation, car elles m’ont procuré quelques instants de bien être dans ma solitude, tant pour le plaisir que j’éprouvais à leur lecture, que par les marques d’intérêt et d’affection que j’aimais à y découvrir ; reçois donc mon cher ami les embrassements d’un frère qui souhaite ardemment que cette nouvelle année 1847 te vois de retour près de nos parents et enfin ???, car j’y tiens.

Ton frère et ami

A.Jeandet

(tournes la page)

P.S. J’ai besoin d’un second extrait de naissance attendu que celui que j’ai ici a été déposé à l’école de pharmacie, où il doit rester jusqu’à ma réception et qu’il m’a été impossible de l’avoir ; je te charge donc spécialement, mon cher ami, de m’en faire rédiger un autre à la mairie et te prie de t’en occuper de suite afin que tu puisses l’apporter avec toi.

P.S. Mes compliments de bonne année chez l’oncle Pierre et les dames Adrien ainsi qu’à la bonne mère Patin, car si je n’en parle pas plus souvent, cela ne m’empêche pas que je conserve toujours un bon souvenir et d’elle et de sa famille.

***

1847

Paris le 23 janvier 1847.

Mon cher papa,

Tu te souviens, sans doute, que dans la lettre, que j’écrivis il y a à peu près deux mois et dans laquelle je te donnai quelques détails relatifs à mes études pharmaceutiques, je ne fis qu’effleurer la question du baccalauréat et te promis d’y revenir plus tard, pour remplir cette espèce d’engagement, que je t’envoie la présente lettre. Ainsi tu vois, mon cher papa, que quoique tu ne me demandes pas d’éclaircissements , je t’en donne quand même ! Depuis mon retour ici, l’impitoyable Sorbonne a, dans deux sessions successives, admis ou éliminé, selon son bon plaisir, de nombreux aspirants au baccalauréat, cet écueil si difficile à franchir et qui n’est pas moins redoutable aux jeunes gens, que ne l’étaient aux matelots de l’antiquité, Charybe et Sylla. Il va sans dire que je ne suis pas du nombre des élus, et que probablement, lorsque mon tour viendra d’aller m’asseoir de nouveau sur les bancs poudreux de ce noir édifice, dont feu Robert de Sorbonne, dieu veuille avoir son âme, aurait bien pu aurait bien pu se dispenser de nous gratifier, on me fera l’honneur de me congédier poliment tout en empochant, néanmoins, mes vingt six livres. Que faudra-t-il donc que je fasse après cette nouvelle chute ? Tout simplement ce que fait notre Doyen, le père Victor Leclerc, qui veut, envers et contre tous, faire partie des quarante immortels et que l’Académie Française vient encore d’éliminer pour la troisième fois, je me présenterai jusqu’à satiété.

Un semblable langage, en pareil matière, te paraîtra peut être déplacé, et ce ton railleur que j’affecte, lorsqu’il s’agit d’une chose d’où dépend en quelque sorte mon avenir, doit d’autant plus te surprendre qu’il est peu en harmonie avec mon caractère, car tu sais que je ne suis guère plaisant de ma nature et que mon esprit, au contraire est plutôt porté à réfléchir sur ma position future, et à s’effrayer des obstacles qu’il me faudra vaincre pour y arriver ; mais que veux tu mon cher papa c’est un essai que je fais ; je tache de m’étourdir au milieu des ennuis qui m’assiègent, en me faisant illusion, et m’effraie , en véritable philosophe, de ne pas donner aux choses d’ici bas, plus d’importance qu’elles n’en ont réellement.

Je reviens à mon sujet : ayant laissé se clore la session de janvier, dans la conviction où j’étais qu’il me fallait, de nouveau, présenter mon extrait de naissance, pour consigner ; conviction que, du reste, le secrétaire sorbonnien avait, pour ainsi dire, autorisé en ne me disant pas, d’une manière précise, si on pouvait oui ou non m’exempter de cette formalité, ma présentation se trouva donc ajournée à la session d’avril, la seule, à laquelle je puisse prétendre pour cette année scolaire, attendu que je sais, par ma propre expérience, et par les renseignements de ceux, qui comme moi sont intéressés dans la question, que celle, de juillet et d’août, est inabordable. S’il est écrit là-haut, que je dois être encore refusé trois, quatre, cinq, six et même sept fois, à l’exemple de quelques malheureux jeunes gens que je connais, je réunirai tout ce qu’il y aura, en moi, de force et d’énergie, pour ne pas succomber, avant d’avoir encore essayé à la huitième. Eh cependant ! tout en reconnaissant mon insuffisance en bien des choses, j’ai vu, maintes fois, recevoir des bacheliers, et cela tout récemment encore, qu’il ne m’aurait pas été bien difficile d’égaler en savoir. Voilà, mon bon père, ce que je me proposaiss de t’écrire ; et si j’ai attendu, jusqu’à ce moment pour le faire, c’était afin que cette lettre arrivât, à peu près, vers l’époque convenue et que par conséquent, maman n’ait pas lieu de se tourmenter. Adieu mon cher papa, je t’embrasse de tout mon cœur, j’embrasse aussi ma chère maman et vous prie de croire à l’affection bien vive de votre fils

Amédée Jeandet.

Mon frère se joint à moi pour vous embrasser tendrement.

P.S. Mon cher papa, ne m’écriras-tu pas, dans peu, quelques lignes ? des compliments de notre part à nos parents et connaissances. Maman trouvera ci-incluse, la lettre que mon frère a écrite à M. De Longuy.

Recevez une fois encore les embrassements bien affectueux de votre fils

Amédée Jeandet

***

Loin de me déplaire, mon cher ami, le ton à la fois plaisant et philosophique qui règne d’un bout à l’autre de ta lettre m’a fait grand plaisir. Je désire que ce soit chez toi le résultat d’une réflexion fixe et arrêtée, et qu’elle devienne à jamais la règle de ta conduite. Les choses les plus graves de ce monde sont en effet bien vaines et bien futiles, et celui qui les prend et les accepte pour ce qu’elle sont, sans trop s’en soucier, a acquis l’ultimatum de la sagesse humaine. Si j’en parle ainsi ce n’est pas que je m’en sois accommodé de même, ni que je m’en accommode mieux aujourd’hui ; mais je n’en vois pas moins que c’est du bon côté que tu envisages cette importante question, et qui, quand on la traite de cette sorte, à ton âge, on a beaucoup fait déjà pour le temps à venir.

Je me félicite de trouver dans la manière dont tu abordes l’affaire du baccalauréat l’application de ces excellents principes. Nous sommes convenus ensemble que nous regardions comme une bonne fortune le cas où nous en sortirions avant trois ans . Ce parti pris, les défaites à changer nous surprendrons peu ou point du tout puisqu’elles sont prévues. Toutefois, plus les attaques seront fréquentes, plus nous aurons d’espoir de lasse l’ennemi. Je n’approuve pas en conséquence la résolution que tu as prise de ne te présenter qu’une seule fois cette année, à la session d’avril, sous prétexte que celle de juillet à août est inabordable. Il serait difficile d’imaginer en quoi cette dernière session offre plus d’obstacles que les autres ; mais en fut-il ainsi, je crois encore qu’il faudrait s’y exposer conformément à la tactique dont je viens de parler. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Il y a si loin du jour où il conviendra de se décider, que nous avons le temps d’y réfléchir.

Notre second trimestre commencera le 1° février. Pour y satisfaire tu as à prendre et tu as peut être déjà pris 200 francs chez M. Bernard Derosne. Mme Colombard ou sa fille devront te donner 64 francs. à l’acquit de quatre mois à 16 francs. ??? qu’on a payés à Machureau, en tout 26 4 francs au lieu de 266 y compris les 26 francs de l’examen au baccalauréat. C’est 2 francs qui te resteront dus. Tu sais maintenant à quoi à quoi t’en tenir à l’égard des arrangements que nous avons pris ici pour ta pension. Tu te rappelleras que nous l’avons fixée à 80 francs par mois ou 240 francs par trimestre. Informe nous si ce chiffre suffit aux indispensables besoins de ta position actuelle.

Qu’est devenu la clarinette ? en joues-tu quelques fois ? as-tu ou vas-tu bientôt prendre un maître, comme je te l’avais dit, pour quatre ou cinq leçons par mois ? Je tiens fort à ca que tu apprennes passablement cet instrument et je te renouvelle à cette occasion la promesse que je t’ai faite d’ajouter à ton traitement mensuel le surplus qu’il t’en pourra coûter.

Il y a depuis l’année dernière un progrès fort remarquable dans ta manière d’écrire. On y voit plus que quelques fautes d’inadvertance, saciété pour satiété ; maintefois pour maintes fois en deux mots, un parfait après un imparfait au lieu du même mode au subjonctif… Mais ce qui m’y touche réellement, ce sont les expressions où déborde pour nous toute ton affection, toute la sensibilité de ton excellent cœur.

Adieu, mon cher ami, porte toi bien, embrasse ton frère pour moi, ton dévoué père et ami

Jeandet

Verdun le 27 janvier 1847.

***

Paris le 27 février 1847.

Mon cher papa et ma chère maman,

Quoiqu’écrire une lettre soit pour moi une affaire très importante, vu mes talents en fait de style épistolaire, insuffisance d’ailleurs sensible en ce qu’elle est le résultat de mon peu de pratique, je me charge néanmoins de faire, cette fois, la correspondance. C’est donc uniquement pour vous donner de nos nouvelles, mes chers parents, que je prends la plume, car je n’ai rien à vous apprendre d’intéressant, du moins en ce qui me regarde. Et en effet que pourrai-je vous dire de moi personnellement ? rein ou presque rien. Les heures, les jours, les mois se suivent, disparaissent, et c’est sans regrets que je les vois m’échapper pour toujours et aller se perdre dans la nuit des temps, puisque pas un souvenir agréable ne me rappelle leur passage. C’est donc vous donner à entendre que ma misérable vie s’écoule triste et monotone, que malgré tous mes beaux projets de philosophie, je ne suis en définitive, qu’une chétive et faible créature, sans force, sans énergie retombant toujours dans les mêmes erreurs et n’ayant pas le courage de supporter, sans murmurer, ma petite part d’existence. Quelque fois cependant, lorsqu’il m’arrive de faire un retour sur moi-même, j’ai honte de ma faiblesse, j’en rougis intérieurement, ma conscience, cette sage et prudente conseillère, me tient un langage sévère, elle me reproche ma pusillanimité, me demande de quel droit je viens me plaindre, moi enfant qui commence à peine à vivre et qui par conséquent ne doit pas encore désespérer de l’avenir, ce vaste champ ouvert à toutes les ambitions comme à tous les talents.

Mais je vois venir les beaux jours ; le soleil, par la chaleur de ses rayons, nous annonce le printemps, comme tous les êtres animés de la nature , je me sent renaître, et la joie, l’espérance, semblent vouloir remplacer, dans mon cœur, le chagrin et la tristesse.

C’est que voyez-vous, mes biens aimés parents, mon imagination, prompte à s’enflammer, a bientôt franchi le long espace qui nous sépare encore des vacances ; Je crois voir et entendre rouler la diligence qui m’emporte loin de ma geôle, et Paris, cette cité qui croit être la France, ne m’apparaît à l’horizon que comme un point perdu dans l ‘espace. Mais laissons là les fictions et abrégeons cette longue causerie qui pourrait bien finir par vous paraître fastidieuse.

Avant de terminer cette lettre, je répondrai à une question que m’adressa mon papa : oui, mes chers parents, les 80 francs que vous m’allouez par mois, me suffisent, à la vérité je ne jette pas les sous par les fenêtres et je conduis ma barque le plus économiquement possible, n’imitant pas en cela le fils aîné de M. Bernard Derosne qui a eu le talent de dépenser en cinq mois environ vingt mille francs… en vérité ce jeune homme ira loin !... chut ! sur cette affaire.

Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien sincère de votre fils,

Amédée Jeandet

Mon frère vous embrasse de tout son cœur.

P.S. Nous remercions maman des petites friandises qu’elle nous a envoyées par M. Dorène. J’ai pris chez M. Bernard deux flacons de sulfate de quinine à 13,29 ou 19,90, j’espère que M. Dorène voudra bien s’en charger.

( le mot maintefois, adverbe , s’écrit en un seul mot)

***

Te voilà si près, mon cher Amédée, d’un moment critique, que je ne veux pas le laisser passer sans te donner quelques encouragements. Nous avons depuis long temps arrêté notre compte à ce sujet, à moins que le hasard ou une bonne fortune, qui ne nous ont du reste jamais souri, ne vinssent à changer nos fâcheuses prévisions. Nous nous sommes appliqués ce vers du Satyrique à Laharpe : tomber de chute en chute au trône académique, car bon gré, mal gré il faudra bien enfin que nous prenions rang dans la docte assemblée.

Une chose que je te recommande expressément, si tu venais à passer l’épreuve préparatoire ou la version, c’est de ne point t’effrayer à l’aspect des professeurs dans les questions orales, mais bien de les voir tels qu’ils sont en effet, hommes spéciaux pour la plupart, philosophes, chimistes, physiciens, historien etc… tandis que tu es tout cela à la fois et que tu as sur eux une incontestable supériorité. Jamais je n’ai pu comprendre d’où venait aux pauvres candidats ce mouvement fébrile qui s’empare d’eux au début de la séance, sans les quitter un instant pendant sa durée au point qu’ils ne savent pas même user de leur véritables ressources et mettre au jour les connaissance qu’ils ont. Assied toi ferme sur le banc et restes y ainsi jusqu’au bout. N’imites pas les condisciples qui tremblent à tes côtés parce qu’ils ont songé à leur ignorance, ils ont oublié celle de leurs examinateurs et de tous les hommes en général.

Adieu, ton affectionné père

Jeandet

Dans ta prochaine lettre envoie moi la note exacte et par quantième des sommes que tu as prises chez M. Bernard depuis ton arrivée à Paris jusqu’à ce jour. A son défaut je n’ai pas pu mettre de l’ordre jusqu’ici dans mes comptes particuliers avec Mlle Pelletier

19 mars 1847

***

Paris le 29 mars 1847

Ta petite lettre ne me serait pas arrivée, mon bon père, que je t’eusse tout de même écris d’ici à quelque temps et si je le fais un peu plus tôt c’est pour te dire que l’époque à laquelle je dois me présenter à mon examen, n’est pas aussi rapprochée que tu le supposes, c’est à dire que je ne compte pas consigner avant la fin d’avril ou les premiers jours de ami, attendu qu’il y aura encire des examens vers ce temps là. Si j’ajourne le moment critique, ce n’est pas parce que son approche m’effraie, ou que j’espère être plus ferré en versions, mais c’est parce qu’il y aura moins de cohue, moins de confusion, les plus pressés ayant laissé le champ libre. Je te répéterai ce que je t’ai déjà dit souvent, si une fois je pouvais être admis à l’épreuve écrite, j’aurais pour moi plus d’une chance de succès à l’examen oral, car je crois savoir aussi bien que qui que se soit certaines parties du programme. Du reste je ne me fais pas illusion, sans doute il faut m’attendre à une défaite, mais enfin tout a un terme dans ce monde et, comme tu le dis avec raison mon cher papa, il faudra bien que nous prenions rang dans la docte assemblée, dont, j’ose le dire, je ne serai pas membre indigne. Voilà une assertion un peu trop hardie, trop prétentieuse, mais tant pis, je la laisse, pourquoi est-elle venue se placer au bout de ma plume ?... Je te le répète, mon bon père, j’aurai du courage, je tâcherai de résister de mon mieux aux coups du sort, et si parfois il m’arrive de faillir à ma promesse et de verser des larmes en secret, pour soulager mon cœur oppressé, ce sera à cause de vous mes chers parents, de vous seuls, qui méritez à si juste titre, d’avoir des enfants, dont vous n’auriez du attendre que joie et bonheur. Croyez-vous, si je suis jamais bachelier, que la joie que vous causera cet heureux événement, ne contribuera pas pour beaucoup à augmenter celle que j’éprouverai moi-même ? Le grand, le sublime Epaminondas, après la bataille de Leuctres, redit grâce aux dieu non pas seulement à cause de sa victoire, mais surtout parce que son père vivait encore, pour en être témoin. Ce rapprochement est sans doute trop élevé pour mon sujet, mais tu me le pardonneras eu égard au sentiment qui m’en a suggéré l’idée. Du reste ce qui me tourmente, ce qui me cause plus d’inquiétudes que tous les baccalauréats possibles, c’est le mauvais état de ta santé ; Je sais que tu as des éblouissements, des palpitations et que comme toujours tu persistes à éviter la signée, seul remède efficace et capable de faire cesser ces accidents. Quoique la plupart du temps, il soit assez difficile de déterminer les causes des maladies, quelque fois cependant, il n’est pas possible d’avoir le plus léger doute à cet égard ; ainsi par exemple, pour ce qui te concerne, tu sais que les éblouissements et les palpitations que tu éprouves n’ont qu’une seule et même cause que tu peux faire disparaître à l’aide d’une forte saignée.

Maman n’est pas non plus très bien portante, il faut et même j’exige, qu’elle se soigne et surtout qu’elle oublie à tout jamais ce maudit mariage d’argent avec tous les curés de la terre. Car enfin votre vie ne vous appartient pas, c’est notre bien à mon frère et à moi, c’est ce que nous avons de plus précieux dans ce monde !...

Ainsi mon cher papa, puisqu’il paraît que tu dois décidément aller à Aimant et qu’il faut , pour faire un voyage aussi long, jouir d’une bonne santé, fais venir un de ces matins Tixier pour te pratiquer une bonne saignée.

Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive, de votre fils.

Amédée Jeandet

Mon frère vous embrasse de tout son cœur…

P.S. Voici la note exacte de l’argent que j’ai pris jusqu’à ce jour chez M. Bernard Derosne.

Le 11 novembre 200 francs

Le 25 décembre 100francs

Le 15 mars 200 francs sur lesquels j’ai payé les deux flacons de sulfate de quinine.

***

Paris le 30 avril 1847.

(fermée et mise à la poste le 1°mai).

Ta lettre est arrivée bien à temps, ma bonne mère, car nous aussi nous commencions à être inquiets ; et en effet, soit à cause de ce que tu nous avais dit du voyage d’Aiment dans tes précédentes lettres , soit aussi à cause de la visite extraordinaire que M. Bernard Derosne avait daigné nous faire, le 21 de ce mois, pour nous annoncer que Madame Gérard profitait du départ de notre père pour venir à Paris, nous nous étions bonnement imaginés que mon papa allait partir de Verdun le 23 ou le 24 au plus tard, et qu’une lettre de lui, datée soit d’Aiment, soit de Verdun, nous annoncerait son arrivée. Voilà le seul motif, ma chère maman, qui nous empêchait de vous écrire, car grâce à dieu, nous nous portons bien, ou du moins nous allons aussi bien que l’on peut aller avec une machine aussi fragile et aussi prompte à se détraquer que l’est celle du corps humain : ainsi par exemple, mon frère éprouve de temps en temps des douleurs et des crampes insupportables du côté où il a tant souffert de la sciatique, et moi j’ai eu, pour ma part il y a quelques jours, une fièvre de cheval occasionnée par un coriza passé à l’état chronique, et de plus j’ai supporté, avec un courage dont je ne me croyais pas capable, l’extraction d’une de mes dents. Hélas oui, il a fallu me séparer de cette dents chérie qui, aussi bien que le moineau de Lesbie mériterait d’inspirer de poétiques regrets, mais je ne suis pas un Catulle ! en vérité je suis encore tout étonné des nombreux mariages qui se mitonnent dans notre ville ; quoi ! cette petite demoiselle Boyer si rondelette, si piquante, se voit délaissée par ce rustre de Boivin ? est-il possible que Cessot aîné soit assez heureux pour devenir l’époux de la jolie et pudibonde demoiselle Clément ! il faut convenir que les destinées de chacun de nous ici bas, sont bien bizarres, bien extraordinaires ! en vérité je serai porté à croire comme jacques-le-fataliste, qu’une volonté éternelle, immuable, a décidé de notre sort, quand je vois une jeune et jolie fille, qui figurerait si bien dans un salon, devenir la femme d’un marinier dont le seul mérite est un physique passable.

Il paraît que Mlle Bernard-Fresne devient aussi un morceau friand ; trois fois demandée et trois fois refusée dans un mois peste ! quelle ardeur ! pour peu que cela continue les prétendants étrangers finiront par dépouiller notre cité verdunoise de toute sa jeunesse féminine et ils ne nous laisseront plus rien, à nous les enfants du pays. Maintenant que j’y songe sérieusement, je suis vraiment fâché de ne pas avoir mieux utilisé les soirées d’hiver où j’avais l’occasion de voir fréquemment la demoiselle en question et où, soit dit sans vanité, si j’en juge par les quelques conversations que j’ai eu avec elle, il m’aurait été facile de supplanter plus d’un galant. Que ne me parles-tu, ma chère maman et de la pharmacie de M. Bernard et des regrets que tu éprouvas de ce que mon âge m’empêche de prétendre à l’achat de cette maison ! je confesse ici, que je suis sensiblement touché de l’intérêt que me porte cette bonne demoiselle Pelletier, mais malgré tout le respect que mérite son âge, je ne puis néanmoins m’empêcher de taxer de folie, pour ne pas dire plus, le projet vraiment singulier qu’elle a en tête. Qu’elle connaît peu son fils la pauvre demoiselle ! M. Bernard ne songe peut être plus à vendre sa pharmacie, il songe encore moins à me la remettre, et moi, dont l’ambition l’ ambition est bornée et qui ai des vues ailleurs, je ne songe pas le moins du monde à lui acheter. Je terminerai cette lette, ma très chère mère, en te disant que je n’ai pas seulement besoin de quelques petites choses, mais de grandes choses, au reste, comme il serait trop long d’énumérer ici ce dont j’aurais besoin, je te rappellerai seulement que tu devais me faire faire un pantalon d’été pour mettre ordinairement et que par conséquent tu pourrais me l’envoyer par cette dame inconnue, et y joindre une ou deux cravates d’été, dont une commune et l’autre un peu plus soignée. Tu me ferais également bien plaisir, si tu m’envoyais une paire de gants blanc en fil d’ écosse. Je ne dois plus rien à D ???, je suis allé ces jours passés lui payer la somme de 31,50 francs ; c’est le fruit de mes économies de chaque mois. Incessamment j’irai lui commander une redingote noir, car vous savez que je n’ai que mon habit à mettre, et le règne des paletots va bientôt finir.

Adieu ma chère maman et mon cher papa, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive, bien sincère, de votre fils

Amédée Jeandet

P.S. N’ayez pas d’inquiétudes sur mon examen ; vous savez que je m’occupe de mon affaire et que je me présenterai cette année plutôt deux fois qu’une. Mais comme je vous l’ai déjà dit , je ne considère plus maintenant ma réception que comme ajournée à une époque plus ou moins reculée : ce n’est plus qu’une quetion de temps.

Mes compliments à nos parents et connaissances. Adieu encore une fois, je vous embrasse bien tendrement A. Jeandet

Mes rapports avec M. Bernard étaient devenus de plus en plus rares, depuis qu’une violente querelle s ’était élevée entre son fils aîné et moi. Plus tard je vous raconterai cette petite historiette qui, j’aime à le dire, m’honore autant qu’elle avilit mon adversaire. Du reste pas un mot de cela à la mère Pelletier.

***

Paris le 5 mai 1847

Monsieur,

Lorsque je quittai votre maison, il y aura bientôt trois ans, vous eûtes la bonté de me promettre votre protection et votre appui, s’il m’arrivait d’en avoir besoin ; C’est donc sur la foi de cette promesse que j’ose m’adresser à vous, et viens réclamer de votre obligeance un service, qu’il vous sera, je l’espère facile de me rendre. Ayant appris que quelques élèves en pharmacie, qui étaient dans une position à peu près analogue à la mienne relativement au baccalauréat, avaient obtenus, du ministère de l’instruction publique, la dispense du grade de bachelier, j’ai formé le projet bien insensé il est vrai, d’adresser une pétition au ministre dans le but de me soustraire, s’il était possible, à cette fastidieuse épreuve. Mais comme cette pétition ne pourrait avoir de la valeur qu’autant qu’elle serait appuyée par un certificat de vous, qui constaterait comme quoi je suis entré dans votre maison, en qualité d’élève, le 1° janvier 1840 et que je n’en suis sorti qu’en janvier 1846, j’ai recours à vous , dans cette conjoncture comme étant la seule personne qui puissiez m’être utile et viens vous prier de me rendre cet important service.

J’espère, Monsieur, que la bienveillance que vous m’avez toujours témoignée ne me fera pas défaut dans cette circonstance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de la considération distinguée de votre très humble et très obéissant serviteur et élève.

Amédée Jeandet

***

Ma chère maman,

C’est hier, 16 courant, que nous avons reçu le petit paquet annoncé dans ta dernière lettre. Ayant passé, contre notre ordinaire, toute la journée d’hier hors de chez nous, ce n’est que le soir, lorsque que nous rentrions qu’on nous apprit qu’un facteur des messageries avait apporté un paquet à notre adresse. Quoique l’heure fut déjà avancée, je me hâtai de l’ouvrir (attendre jusqu’au lendemain eut été une véritable torture) ; D’abord nous fîmes une inspection rapide des objets renfermés dans le ballot, tant pour satisfaire notre curiosité, que pour nous assurer si tout était arrivé en bon état, ensuite nous cherchâmes s’il n’y avait pas soit une lettre, soit un billet, soit même quelques lignes écrites de ta main, mais ce fut inutilement ; pantalons, cravates, chaussettes, gants, massepains en marmelade, rien n’échappe à notre minutieuse investigation, mais tous nos efforts devaient être inutiles, puisque contrairement à ton habitude tu nous faisais un envoi sans y joindre une petite lettre.

Maintenant, ma chère maman, il te tarde, sans doute, de savoir si le choix que tu as fait, est de mon goût ? Tu crains peut être de t’être trompée ? Oh non ! rassures-toi car ce qui te plait me plait aussi ; et c’est là du reste un bien faible mérite, surtout pour ce dont il s’agit.

En effet le pantalon que tu m’envoies est d’un genre distingué ; sa couleur est très convenable et son dessin est à l’ordre du jour. Je ne parle pas de la façon, tout ce qui sort de chez Prin, porte un cachet de perfectibilité rare, seulement cet estimable artiste aurait très bien pu se dispenser de pratiquer deux espèces de languette au bas des jambes, car ça ne se porte plus. Les cravates sont aussi très gentilles, mais , ma chère maman, tu as été moins heureuse pour les gants, tant il est vrai qu’il faut toujours qu’il y ait quelque chose qui cloche : les doigts sont deux fois trop longs et par conséquent il m’est impossible de las garder ; aussi je compte te les faire tenir par un de mes compatriote et ami M. Trémeau jeune architecte qui doit partir d’ici à quelques jours . L’épithète injurieuse dont je me suis servi plus haut à propos des massepains, exige quelques explications : ils ne sont pas arrivés en marmelade , mais comme toujours, passablement brisés et rompus, en outre, par suite de la chaleur et de la pression, ils ont acquis une dureté assez analogue à celle du biscuit de mer. Mais qu’ils soient durs comme pierre ou réduits en poudre impalpable, que nous importe à nous ! ils viennent de notre ville natale, ils nous sont envoyés par la meilleure des mères et à ce titre ils ont un prix inappréciable.

Mais l’heure de la poste me presse, et ici doit se terminer cette lettre, peut être déjà trop longue. Adieu ma chère maman et mon cher papa, je vous embrasse tous les deux bien tendrement et de tout mon cœur, voter fils

Amédée Jeandet

Mon frère vous embrasse de tout son cœur.

P.S. Nous sommes extrêmement fâchés que mon papa ne soit plus décidé à faire le voyage d’Aiment, même dans le cas ou notre tante François lui écrirait ( ce qu’elle ne fera sans doute pas), car outre la joie et le bonheur que nous causerait sa présence ici, ce voyage ne pourrait que lui être très avantageux pour sa santé. Songe-t-il à se faire saigner ?

Je vous embrasse encore une fois bien tendrement

Amédée Jeandet de Verdun

Paris le 17 mai 1847.

***

Monsieur,

Sans doute vous croyez que l’élève a oublié le maître et que depuis qu’il est au sein de la grande ville, le souvenir de ces leçons musicales si souvent assaisonnées de petites chroniques amusantes et d’historiettes verdunoises s’est effacé de sa mémoire : non, mon cher monsieur Delacroix, il n’en est rien, et si je n’ai pas répondu plutôt à votre aimable lettre du mois de mars dernier, c’est que mes nombreuses occupations m’en ont constamment empêché.

Du reste vous me croirez d’autant plus aisément, lorsque je vous dirai que le même motif m’a fait négligé presque totalement ma musique, de telle sorte que je suis loin d’avoir fait quelques progrès comme vous paraissiez le croire. En effet, depuis mon départ de Verdun, ma pauvre clarinette n’a été tirée, que bien rarement, du tiroir où je la tiens enfermée, et ce n’est que depuis la venue du printemps avec les longs et beaux jours que je commence à jouer quelques morceaux. Mais voici les vacances qui approchent et j’espère réparer le temps perdu ; Seulement il me faudrait de la musique, et c’est précisément ce qui me manque. Je viens donc, Monsieur, vous prier, par cette lettre, de vouloir bien me disposer, dans vos moments de loisirs, un cahier de musique, renfermant outre vos propres productions, des valses, des quadrilles, des thèmes , des morceaux détachés etc, etc ; en un mot vous me feriez un recueil très varié dans sa composition, un espèce d’album musical, et le tout serait arrangé pour la clarinette et mis en des tons convenables. Ne craigniez pas d’y joindre des morceaux langoureux et quelques vieilles valses, la reine de Prusse par exemple, avec d’autres de la même famille.

J’aime à croire que rien ne s’opposera à ce que vous me rendiez ce petit service et, qu’aux vacances prochaines, j’aurai le plaisir de vous remercier de vive voix. Il va sans dire que je vous achèterai votre recueil, attendu que vous êtes musicien, que vous aurez la main à l’œuvre, et que tout travail exige salaire.

Il serait trop long de vous dire pourquoi je m’adresse de préférence à un Monsieur de Verdun, lorsque je suis entouré ici d’éditeurs et de marchands de musique, aussi vous conterai-je cela une autre fois. En attendant veuillez agréer l’assurance de la parfaite considération de votre tout dévoué serviteur et compatriote.

Amédée Jeandet

Sur la dernière page, Amédée à ajouter : lettre écrite à M. Delacroix le 22 mai 1847

***

Mon cher papa et ma chère maman,

Je conçois votre étonnement touchant le silence que je semble garder sur mon examen, et j’en suis d’autant moins surpris que, par mon exactitude et la franchise avec laquelle je vous ai toujours entretenu de tout ce qui me concernait, vous étiez autorisés à croire qu’il ne devait jamais en être autrement. Mais je ne pense pas non plus m’ être écarté de beaucoup de mon exactitude habituelle, et si vous relisez mes lettres, vous verrez que je suis à peine répréhensible, puisque dès le mois d’avril, je vous avais donné clairement à entendre que ce ne serait guère que vers la fin de mai que je comptais faire ce que vous savez bien : (je m’abstiens de prononcer un nom qui, à force d’occuper ma pensée, finit par me devenir, je ne dirai pas odieux, mais au moins insupportable). Eh bien ! j’ai en effet tenu parole et pour cette fois encore, il me faut renoncer à ce précieux parchemin, dont la possession, sans cesse différée, refroidit, de jour en jour, la joie d’enfant, le bonheur ineffable que j’espérais goûter en le partageant avec vous.

C’est qu’en effet il ne peut en être autrement, car lorsque nous atteindrons le but, depuis si longtemps désiré, ce ne sera plus pour nous qu’une chose bien simple, bien naturelle, notre esprit ayant tout le temps de s’y préparer. J’ose espérer que cette nouvelle ne vous causera qu’un léger déplaisir et que , pas plus que moi, vous ne désespérerez de l’avenir. Si il y a six mois pareille chose m’était arrivée. J’aurai probablement tenu un tout autre langage, mais les temps sont changés, ou du moins je veux croire qu’ils le sont, et en dépit du sort, je veux me bercer des plus douces illusions ; je veux rêver le bonheur, la fortune, je veux croire enfin. C’est que voyez-vous, mes biens aimés parents, j’ai le sentiment de ma faiblesse morale et si je ne fais pas tous mes efforts pour lui résister, je dois craindre les plus graves accidents.

Du reste le fait qui nous occupe en ce moment n’a pas en lui même une bien grande gravité, car en définitive l’échec, que je viens d’essuyer, ne recule pas plus le terme de mes études, que ma réception ne l’eut avancé. C’est donc une affaire terminée et à la session de novembre nous en serons quitte pour recommencer. Il n’est pas nécessaire, comme j’ai déjà eu occasion de vous le dire, de faire une nouvelle tentative au mois d’août, ce serait multiplier inutilement le nombre de mes défaites et augmenter le chiffre, déjà trop élevé, des sommes d’argent que nous avons sacrifiées jusqu’à ce jour. Je me repend beaucoup de m’être présenté les deux premières fois, car à proprement parler, ce n’est que cette dernière fois seulement que je me suis montré vraiment candidat et que j’ai été renvoyé à cause de l’imperfection d’un travail qui était mien et non à autrui. Lorsque je serai près de vous ( je compte déjà les jours) je vous entretiendrai de toutes ces choses : quand à présent je ne veux m’occuper que de vous, mes bons parents, de vous seuls, qui nous causez tant d’inquiétudes par le mauvais état de vos santés. D’abord, ma chère maman, je te prierai de ne pas tant te presser de sortir de chez toi ; il faut que tu restes tard au lit et que tu n’en sortes que pour te mettre dans ton fauteuil ; si, comme tu nous l’annonces, tu vas beaucoup mieux, alors je ne t’interdirai pas la promenade, mais tu la feras courte, mieux vaut la répéter plus souvent, que de t’exposer, par la fatigue, à réveiller ton mal. Quant à mon papa, si on vient le chercher, au milieu de la journée, pour aller en campagne, il faut qu’il refuse ; nous ne voulons pas, mon frère et moi, qu’il abrège ses jours pour gagner une pièce de six francs. De ^plus, nous attendons d’ici à huit jours, une lettre qui nous annoncera qu’il s’est fait soigner, car s’il ne veut pas s’y résoudre, nous partons pour Verdun ! En vérité il est bien étrange de voir deux enfants prier, supplier leur père de vouloir bien conserver sa vie ! Mais cette fois nous ne te prierons pas en vain, mon cher papa, tu vas te rendre à nos vœux, car si tu persistais plus longtemps, ce serait nous faire douter de ton affection pour nous.

Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive de votre fils

Amédée Jeandet

Paris le 31 mai 1847

T.S.V.

P.S. M. Boulet a publié un livre intitulé « une année de versions graduées pour les aspirants » cet ouvrage, qui renferme 300 versions, me paraît être assez bon et je me propose de l’acheter pour l’étudier à fond pendant les vacances. Quant à présent, je travaille à la rédaction de mon cours de chimie ce qui n’est pas peu de chose à faire, de plus, je suis les cours d’été de l’école de pharmacie, et le temps qui me reste je le consacre à mes études classique et littéraires. Georges Léger est arrivé à Paris vendredi soir ; il n’a pas osé se faire conduire à notre hôtel, mais dès le lendemain, il est venu nous trouver et comme il ne savait pas où donner de la tête, hier dimanche, il a pris un logement dans notre maison s’estimant fort heureux d’être en pays de connaissance.

Adieu encore une fois mes très chers parents A.J.

Mon frère vous embrasse de tout son cœur.

***

La lettre qui suit n’est pas datée, mais le cachet de la poste est du 4 juin 1847. Elle est adressée à Abel Jeandet à Paris par son père François Philoclès Jeandet. Mais dès la première phrase on comprend qu’i s’adresse à Amédée.

Les événements prévus, mon cher Amédée, ont un côté avantageux qui fait qu’ils ne vous surprennent ni ne vous étonne lorsqu’ils arrivent. C’est l’effet qu’a produit sur nous la nouvelle que tu nous viens d’annoncer. Nous nous en sommes consolés surtout en voyant de quelle manière tu envisages cette affaire, laquelle n’est, après tout, comme tu le dis si philosophiquement, qu’une question de temps… et d’argent… foin de ces pédants en us et en os à qui tu pourrais déjà enseigner bien des choses échange de leur misérable pancarte dont l’obtention n’est rien moins qu’une preuve de capacité…

Nous ferons derechef du latin aux vacances prochaines. Tu achèteras à cet effet le recueil de versions de M. Boulet, le quintilien- Nizard qui a paru, et autres ouvrages relatifs au baccalauréat dont tu croirais avoir besoin.

Tu ne nous dit pas si tu as pris de l’argent chez M. Bernard. A cette occasion je te ferai observer que notre compte s’embrouille étrangement et que je ne sais plus si tu règles ta dépense d’après les bases que nous avions fixées ici, savoir 80 francs par moi ou 240 francs par trimestre, à l’exception des faux frais qui en sont en dehors et restent à ma charge. C’est un règlement à opérer dont nous nous occuperons plus tard.

La fin de la lettre, les formules de politesse sont en latin et je n’arrive pas pour l’instant à les copier

Jeandet

P.S. ta dernière lettre a coûté 18 sous 90 cents cela tient à la grosseur du papier et à l’ampleur de l’enveloppe, deux choses auxquelles tu feras attention dorénavant pour éviter ce surcoût de taxe.

***

La lettre qui suit est écrite de Paris par Abel JEANDET à son frère Amédée à Verdun sur le Doubs.

Ce dimanche 27 juillet 1847

Mon cher frère,

J’étais d’autant plus peiné de ne t’avoir pas répondu depuis quatre jours, au moins, comme je le voulais et le devais que j’ai craint, tout à l’heure, pendant quelques instants qui m’ont semblé bien longs, je t’assure , qu’il me serait impossible de sortir de mon lit pour t’écrire, ainsi qu’à nos chers parents. Pourtant après des efforts douloureux je suis parvenu à me mettre sur mon séant, puis sur mes jambes où je représente assez bien, au côté plaisant près, tantôt le père Cassandre, tantôt la raideur de Gilles dans la scène d’Arlequin. Tu vois, mon cher Amédée que ce sont encore mes nerfs sacrés sciatiques et Cie qui me tourmentent. Du reste ça ne va pas plus mal aujourd’hui, et j’en suis quitte de comp… tous mes mouvements sous peine de douleur aigues. Croiras-tu que c’est la seconde indisposition que j’ai éprouvée depuis ton départ ? La première s’est fait sentir le jour même de notre séparation. J’ai été obligé de me mettre au lit, la tête lourde et brûlante, le corps brisé, comme à l’approche de quelque grave maladie. Il ne me restait plus que la force de sourire de pitié sur notre pauvre machine humaine en songeant que je serai peut être fort malade dans le moment où tu annoncerais que j’étais bien portant. Mais le lendemain il n’y paraissait plus. Qui m’avait abattu ? je le sais, mais qui m’a relevé ? je n’entrevoyais pas comme toi, mon cher frère, une terre promise, terme assuré de ma souffrance que les caresses d’une mère et d’un père chéris devaient bientôt transformer en joie ineffable , pour moi je n’avais que l’appréhension d’autres tourments.

Mon silence a du te faire pressentir que l’événement n’avait fait que transformer mes craintes en une triste réalité… Du moins deux considérations importantes doivent compenser un peu ce retour de fortune. La première c’est qu’il a pour cause plutôt l’esprit et la forme sous lesquels j’ai discuté certaines questions que mon ignorance ??? sur ces mêmes questions, la seconde c’est que la clôture des épreuves pour cette année ne me permettait pas d’en subir de nouvelles. Cet échec n’a pas pour moi de suite aussi fâcheuse que si j’étais, par exemple, dans une position plus avantageuse pour une autre épreuve, à quelque chose malheur est donc bon ? et il n’y a donc rien d’absolument heureux ni d’absolument malheureux ? C’est surtout pour nos chers parents que je te donne ces explications afin d’atténuer un peu le chagrin que ce nouveau contre temps va leur causer.

Je me repose sur ton affection pour eux et pour moi du soin de leur faire supporter cette mauvaise nouvelle. Cela me contrarie beaucoup plus sur le point moral qu’en raison du mal réel que j’en éprouve lequel n’est pas grand, comme je te le disais en raison de ma position présente. Mais d’un autre côté cela n’influera-t-il pas sur la possibilité de mon voyage à Verdun ? Nos parents n’avaient pas raisonné d’après cette hypothèse ? J’attendais une lettre avec beaucoup d’impatience. Je suis obligé de terminer celle ci dans laquelle j’ai supplée par la finesse de l’écriture à la petitesse du format, en t’embrassant de tout mon cœur et en te priant d’embrasser de même pour moi notre cher père et notre chère mère.

Ton frère et ami

Abel Jeandet

P.S. je n’ai pas le temps de relire ma lettre M. Mathey vient de venir me voir.

***

Paris 9 Août 1847 (au soir)

Dans le doute, le sage s’abstient ; entre deux maux, dit le proverbe, il faut choisir le moindre ; et je dis que libre d’opter entre deux jugements, dont l’un condamne et l’autre absout, il n’y a pas à hésiter… quelque soient du reste les apparences toujours si trompeuses. Ceci posé en réponse à certaine partie de la toute petite lettre que tu m’as écrite le 24 du mois dernier, je te retournerai, mon cher frère, la première phrase de ta susdite lettre. « est-ce ainsi que tiens les promesses que tu m’avais faites lors de notre séparation ? » en effet je suis bien autorisé , moi aussi, à t’adresser ce petit reproche à la vue des deux belles et grandes pages vides qui restaient encore, dans la dernière lettre de notre chère mère . Pourquoi n’y as tu pas tracé quelques lignes ? Je présume que le temps t’aura manqué et que tu croyais peut être, également, que je n’étais plus ici. D’un autre côté le peu de temps pendant lequel nous devons être séparés justifie ton silence. Ce motif ne m’empêche pourtant pas de profiter du départ de M. MATTEY pour t’écrire ces quelques lignes que je placerai, sans faire un paquet, dans le premier venu d’un de tes livres ; j’y joindrai deux brochures que tu mettras de côté parce que je pourrais, peut être, en avoir besoin pour y prendre quelques notes sur la géognosie de notre département.

Il faut que je t’apprenne quelque chose relativement à ton certificat d’études. N’en déplaise à notre chère qui me fait l’amitié de m’écrire qu’elle craint que je ne fasse pas mieux tes propres affaires que les miennes, j’tais déjà allé, quoique important, trois fois à l’école de pharmacie lorsque sa lettre est venue m’admonester à ce sujet. J’au du passer pour un élève bien assidu, et bien au fait des us et coutumes de <mon école, quand pour justifier mon insistance a demandé mon certificat, j’alléguai la fermeture de l’école au juille31t. Le secrétaire me répondit que l’école ne serait fermée qu’à la fin d’août et qu’on ne délivrerait les certificats qu’après le 1° septembre. Pour t’épargner la peur que pourrait te causer cette nouvelle, je me hâte de te dire que le secrétariat m’a assuré que l’on pourrait tout aussi bien obtenir le certificat en question à la rentrée, qu’à la fin de l’année scolaire, ce que je crois d’autant plus volontiers que c’est là une affaire de forme et que l’on est pas trop intraitable dans votre école.

J’avais l’intention de remplir mes trois pages, mais je suis très fatigué, et Hyppolite Adrien qui vient de me faire visite ne me laisse plus le temps nécessaire pour cela. Il faut cependant que tu saches, ce qui ne te surprendras pas, que ton très haut, très puissant, et ex patron ne m’a pas donné signe de vie depuis son retour que je n’ai appris que par M. Adrien et Thirot que j’ai rencontré. Après avoir un peu hésité je me suis décidé à ne pas allé le voir. Je me propose pourtant d’aller demander à Mme Girard si elle a des commissions. Si je puis toucher les 56 francs pour t’entretenir de Melle Lannoy je le ferai. Je ne t’entretiendrai pas plus longtemps des faits et gestes extra-aristocratique de milord de Rosne, cela est trop connu à nous.

Si je ne te précise pas le moment de mon départ et celui de mon arrivée c’est afin d’éviter toute cause d’inquiétude qui pourrait résulter d’un de ces milliers d’empêchement imprévus qui ne nous atteignent parfois jamais mais qui nous menacent sans cesse.

Au revoir donc mon cher frère, je t’embrasse de tout mon cœur, embrasse pour moi notre chère mère, je crois inutile de te charger de cette douce commission pour notre cher père car je pense qu’il ne sera plus à Verdun quand ce brouillon y arrivera.

Ton frère et meilleur ami

Abel JEANDET

***

Paris le 11 novembre 1847.

Mes chers parents,

Après un long et pénible voyage de plus de quarante heures, nous sommes enfin arrivés hier 10 courant à quatre heures du soir par le bateau à vapeur. Il était temps que nous arrivassions, je vous assure, car nous étions tous les deux accablés de fatigue et nous avions grand besoin de repos, mais hélas ! quel repos pouvions nous goûter loin de vous, dans des lits durs comme la pierre et au milieu d’un bruit et d’un vacarme inaccoutumé. J’ai été comme je m’y attendais, excessivement malade ; à peine étions nous en voiture que je commençai à éprouver un malaise général, et nous n’étions pas encore éloignés des dernières maisons de Chalon, que les vomissements me prirent pour ne plus me quitter de toute la nuit. Combien elle m’a semblée longue cette nuit cruelle et que les heures se sont écoulées lentement à mon gré. Plusieurs fois, au milieu des tourments que j’endurais, il me prit envie de me faire descendre de voiture et de me coucher sur les cailloux du chemin, car là au moins j’étais sûr de voir cesser mes souffrances, mais aussitôt mon courage reprenait le dessus et je me résignais à mon sort.

Heureusement que tout finit dans cette vie, les peines comme les plaisirs, et que, d’ici à quelques jours, je me souviendrai à peine de tout ce que j’ai souffert durant ce maudit voyage. Quand à Abel il n’a nullement été incommodé, et à part la fatigue, il s’est très bien trouvé.

L’heure de la poste me presse et il faut fermer ma lettre ; dans la prochaine, je vous donnerai, sur ma situation ici , tous les détails qui pourraient vous intéresser.

Adieu mes biens aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection inaltérable de votre fils.

Amédée Jeandet

Mon frère se joint à moi et il vous embrasse de tout son cœur.

P.S. Nous attendons une lettre de maman le samedi 20 novembre. Le père Naudin a fait route avec nous ; à l’heure qu’il est ce pauvre homme nous cause de l’inquiétude, car il est bien exposé ici vu sa grande simplicité.

***

Verdun le 18 novembre 1847.

Mes chers enfants,